A propos de ce blog

Nom du blog :

mediapresse

Description du blog :

Catégorie :

Blog Actualité

Date de création :

26.11.2009

Dernière mise à jour :

16.12.2009

Accueil

Gérer mon blog

Créer un blog

Livre d'or mediapresse

Contactez-moi !

Faites passer mon Blog !

· KENFAOUI : PRESIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL D'OUAZZANE

· DAR OUAZZANE MAISON D'HOTES DAR DMANA A OUAZZANE

· Histoire de la vie d'Emily Keene la Chérifa d'Ouazzane

· OUAZZANE .. Ville Historique ?????

· APPEL SOLENNEL POUR LA SAUVEGARDE DE OUAZZANE

· TOUS POUR OUAZZANE POUR SAUVER NOTRE PATRIMOINE

· A Ouazzane, il pleut des PV

· PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHICULTUREL D'OUAZZANE

· Boulevard à Ouazzane

· OUAZZANE : LES PARTIS POLITIQUES AUX ABONNES ABSENTS

· JARDIN D'ENFANT A OUAZZANE LALLA ZOUAOUA

· EJACULATION PRECOSSE -DEPASSEZ VOS TABOUS

· OUAZZANE : Eclosion d'une star INTERVIEUW AVEC LINA RMIKI

centre ville bd mohammed v jardin d enfant a ouazane

Derniers commentairesbonjour,

avez vous la disponibilité pour le 30 et 31 octobre pour 2 chambres avec petit déjeuner.

merci de

Par Anonyme, le 21.10.2020

bonjour.

nous voudrions séjourner une nuitée dans votre riad le 13 septembre prochain. pouvez vous me confir

Par Louwaki, le 26.08.2019

juste pour rassurer l ecrivain qui a peut etre passé plus d un moins en recherche de mots pour rendre homma

Par Kanfaoui, le 15.02.2013

voilà une réclamation qui, au début était simple demande d'expertise sur l'état d'une maison en ruine et aban

Par MHAMED, le 26.08.2012

mr. kenfaoui, je vous écrits pour dire à haute voix que la majorité des fonctionnaires dans le service techni

Par MHAMED, le 26.08.2012

Histoire de la vie d'Emily Keene la Chérifa d'Ouazzane

Histoire de la vie d'Emily Keene la Chérifa d'Ouazzane

Nos remercièments à Monsieur Abel CHIBI D'Ouzzane pour l'envoi du texte du

Nous le publions intégralement .

]Docteur El Yamlahi Ouazzani : Histoire de la vie d'Emily Keene la Chérifa d'Ouazzane

Une jeune anglaise de vingt-quatre ans prend son envol de la haute cime du prestigieux Big Ben, ses ailes guidées par maître destin, elle traverse ensuite le Pont de la Tour, quitte enfin, sans regret, son île magique perchée sur le mât d’un bateau de rêves pour des vacances de miel. Quelques jours après, en robe de satin rouge et blanc, la fée, tout sourires allumés, débarque sur un autre continent, découvre un autre monde. Lorsque, tel un papillon, elle atterrit sur cette fleur, sur ce sol africain dont elle ignorait jusqu’à ce jour l’existence, elle est loin d’imaginer ce qui l’attend sur cette terre d’Islam, île flottante sur le lit mouvant brodé de vagues colorées de l’Océan Atlantique et de la mer Méditerranée, véritable fermeture éclair enfermant les charmes mythiques d’un monde féerique.

Une odeur inhabituelle lui caresse les narines, une langue ensoleillée lui lèche le visage pâle, un doux chergui lui effleure les cheveux blonds, des regards curieux la dévisagent sans retenue, la fraîcheur des murs blanchis à la chaux, enfin, l’accueille sur le quai, sur le seuil de l’aventure. C’est à califourchon, bien accrochée aux robustes épaules des porteurs, qu’elle fit connaissance avec la ville de tous les dangers. Une ville lui souhaitait ainsi la bienvenue, à sa manière, répétant inlassablement les mots de bienvenue en toutes les langues, étalant, rien que pour elle, le long tapis rouge sur lequel ses fines chaussures dessinèrent déjà des lettres d’amour. Un pacte secret venait de naître. L’air songeur, elle pensait peut-être déjà au voyage du retour, aux nombreux souvenirs qu’elle partagerait avec les siens sitôt rentrée chez elle à Londres, elle devait se dire que ces visages basanés, que ces murs sales, que ces ruelles étroites où les «chachillas» se frayaient difficilement un chemin parmi les «cabs» et où les ânons surchargés disputaient à l’homme son espace de liberté, ne pouvaient la retenir trop longtemps éloignée de la Tamise, du grand air de Trafalgar Square, de la source de sa vie, de cette verdure pure, de sa belle et douce ville natale, de cette liberté tant chantée que ses parents lui avait apprise à chérir, à lire, à comprendre et à écrire, sans fautes, sans fausses notes, cette liberté de vivre qu’elle cherchait à respirer, à savourer dans ce beau pays d’Afrique, dans ce Maroc insolite de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle.

Tanger souriait à cette jeune fille qui avait osé défier les orages, les rivages, les visages, tous les nuages d’Angleterre et leurs présages, afin de plonger dans ce miroir, dans ce terroir, dans ce noir, dans toute l’histoire d’un empire millénaire.

J’ai rencontré l’ange au terme d’une lecture magique, celle où les êtres de mots se transforment en êtres de chair, où les images de pages se parent de leurs atours de mages, où la vie réelle se confond avec l’irréel, où le temps n’a plus de sens, n’a plus de place. J’ai croisé cette belle demoiselle anglaise plus d’un siècle plus tard, couverte d’un voile de soie blanc, des mèches, éclatantes comme des rayons de lune, lui caressaient le front et un sourire sournois lui éclairait les lèvres. Elle était debout, toute droite devant ces murs qui dominent le plateau du Marshan, devant une imposante sépulture blanche qui trône dans ce charmant petit cimetière de famille, dans ce coin romantique, balcon luxueux donnant sur la Méditerranée. Fidèle à l‘histoire et, comme elle le fit inlassablement aux nombreux visiteurs du cimetière et à ses compagnons de voyage, ses nombreux voisins de palier, elle me narra ce récit merveilleux d’une «princesse marocaine», cette «sultane marocaine » qui avait traversé deux siècles au bras d’un «prince de chair et de chimères» et qui, en partant, a légué aux hommes une part de leur mémoire, une tranche de souvenirs tartinés au miel.

Je la vois encore, assise sur le sofa rouge pourpre, face à un secrétaire verni, aux poignets dorées, dans une chambre à moitié éclairée par une lampe chancelante, giflée par le souffle de l’éternel chergui, le regard tourné vers les côtes de la péninsule ibérique, sa longue chevelure blanche nouée autour de la corde d’un violon que des mains sensuelles caressaient solennellement, laissant échapper entre leurs doigts magiques des sons tragiques, nostalgiques, une chanson unique, celle d’une histoire singulière, celle d’une idylle merveilleuse entre une princesse des brumes et un prince du soleil couchant. Les touches jaunies d’un vieux piano et l’archet ébouriffé d’un pieux violon continuaient ainsi, en silence, à jouer une étrange et voluptueuse mélodie d’amour. Tanger ensorcelle. Tanger, en verve…

Après les Phéniciens, les Carthaginois et les romains, par la grâce de Tingo et la magie de Circé, par la beauté des sirènes qui ont séduit les hommes sous les lumières des phares du Cap Spartel et du Cap Malabata, Tanger, cette ville aux mille et un mythes, est, en cette deuxième moitié du dix-nevième siècle, la capitale diplomatique d’un grand Empire. Tous les regards sont tournés vers ce coin, vers ce point du monde qui attise déjà les appétits des grandes puissances de l’époque. Tanger, pourrait-on dire, était le point de départ d’une exaltante aventure, celle d’une entreprise coloniale qui devait atteindre son apogée vers le début du vingtième siècle. Français, Espagnols, Anglais, Allemands étaient particulièrement représentés dans ce bout d’Afrique, devenu le nez du monde qui flaire les intrigues et renifle les odeurs nauséabondes des haleines et des sueurs de diplomates en quête de sensationnels. Sur les hauteurs de la Montagne, entre les allées de cyprès et d’eucalyptus, une famille d’origine grecque, donne de « par sa fortune, le faste de sa résidence (Al Minzah ) et ses réceptions, quelque éclat à sa patrie d’adoption, les Etats-Unis. Ce fut d’ailleurs à l’occasion de ces dîners chez les Perdicaris qu’un fameux chef de zaouia (confrérie) s’éprit de la gouvernante anglaise de leurs enfants et décida de l’épouser ». Quel destin !

Cette jeune fille qui descendit au port de Tanger en cet automne 1872 avec des rêves dans ses bagages, cette petite anglaise d’une « grande beauté » qui allait épouser le chef de la grande confrérie d’Ouezzane s’appelait miss Emily Keene. Cette dernière s’installa donc chez les Perdicaris , comme gouvernante d’enfants , elle ne pensait certainement pas qu’un jour viendrait où elle allait devoir, à son tour, engager des gouvernantes pour ses propres enfants, dans un pays qui n’est pas le sien et au milieu d’un peuple qui n’est pas le sien. Tanger donnait encore une fois la preuve de son irrésistible séduction, de son infaillible pouvoir de création d’idylles extraordinaires et de destins fabuleux. Lady Emily Keene entrait ainsi, de plein pied, dans l’histoire tourmentée des amours tangéroises, des mythes éternels de la cité du Détroit.

Emily que j’ai croisée dans les couloirs animés de l’histoire de Tanger, de la grande histoire du Maroc, a suscité en moi l’envie de relire l’Histoire de mon pays, elle m’a appris à voyager à travers les tortueux sentiers d’un passé riche en événements, elle m’a inculqué la connaissance d’une famille, la redécouverte d’une famille qui est avant tout une famille marocaine ayant vécue sous un ciel marocain, en une période de l’histoire marocaine. Emily que j’ai rencontrée dans les albums en noir et blanc, n’a pas hésité à colorier pour moi les visages de marbre, les mains de sabres, les hommes en barbes, les belles femmes sans nom qui se cachent derrière les arbres, derrière les murailles des harems, derrière les haïks sombres, à l’ombre des litières voilées. Emily que j’ai croisée, assise sur la selle dorée du cheval de l’histoire, devait me conter entre deux trots, puis deux galops, toutes les croyances d’un peuple, me transporter dans les contrées inconnues d’une mythologie que seuls pouvaient assumer les saints d’une époque. Emily, enfin, interpella ma sève, bouleversa mon sang, je fus ainsi placé dans l’obligation de reconnaître les contours de ma mémoire, et partant d’en dégager le contenu et les profondeurs. C’est ainsi que, bien malgré moi, je dus assumer le poids du «fardeau de la mémoire» , la mienne d’abord, celle des miens aussi, mais surtout celle de tous les Marocains. Heureux sont les hommes qui ont eu la chance d’arrêter le Temps, de lui parler en tête à tête, heureux aussi sont ceux qui osent se lancer dans cette entreprise mémorielle proliférante et multiforme qui se nourrit de notre traditionnelle activité narcissique mais aussi de notre investissement sensible.

A travers My Live Story, publié en 1911, Emily nous invite t-elle à la commémoration d’une époque ou s’agit-il tout simplement, pour elle, de participer à une entreprise de patrimonialisation d’un bien collectif des Marocains ? N’a t- elle pas seulement souhaité contribuer à la production de la mémoire nationale et à l’instauration d’un nouveau régime de la mémoire fondé sur son propre témoignage, sur son expérience personnelle, sur son intelligence face aux soubresauts de l’histoire, sur le principe de la différence et de la diversité de la communauté nationale ?

En prenant la décision de publier son «autobiographie» n’a t- elle pas cherché à nous interroger uniquement sur nos rapports avec notre propre passé, à susciter en nous une réaction par rapport à ce monde que nous n’avons pas connu, que «nous avons perdu», celui de Moulay Mohamed ben Moulay Abderrahman, celui de l’Empereur Moulay Hassan Ier, par rapport aussi à ce «passé qui ne veut pas passer», celui que nous tentons aujourd’hui d’exorciser tant bien que mal, celui qui a fait qu’aujourd’hui tous les Marocains se disputent le passé, s’approprient des pans de mémoire, se découvrent une vocation de chasseur d’histoire, de critique, de lecteur attentif des temps révolus qu’ils n’hésitent pas à ressusciter, à autopsier ? Les marocains se réconcilient-ils avec leur passé ou cherchent-ils, au contraire, à réveiller les vieux démons qui, comme les martyrs et les héros se reposent sur les pages noircies des volumineux livres de l’histoire nationale? Il n’y a aucun doute, nous entretenons de bien étranges rapports avec notre passé. Des rapports impérieux et inquiets. Notre passé est-il l’expression d’une continuité ? Est-il l’illustration de douze siècles qui font notre fierté nationale ? Notre passé participe t-il à l’établissement des critères de notre identité nationale ? Sommes-nous Marocains par la bénédiction de l’histoire ou par le hasard de la géographie ? Notre passé est-il, enfin, le seul garant de notre communauté de destins, de cette longue histoire partagée que nous remontons à My Driss Ier, que nous ancrons dans les mailles du filet de l’histoire du monde musulman, que nous abreuvons de cette eau bénite de Zem-Zem, et que nous entourons à la fois de la bénédiction d’Allah et de celle de son auguste Prophète Sidna Mohammed, que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur Lui ? Cette communauté de destin, Emily a cherché à la cerner, avec intelligence et patience, à la décrire avec lucidité et doigté en prélevant dans cette masse d’informations recueillies lors de ses quarante années parmi les maures, tout ce qui, selon elle, constitueraient les éléments, les aspects descriptifs du Maure, du Marocain de la seconde moitié du dix-neuvième siècle et qui, aujourd’hui, nous permettraient d’affirmer ou d’infirmer le principe de continuité qui détermine l’histoire des peuples et des individus. Vivons-nous une crise de l’histoire ou de l’écriture de l’histoire ? Notre peuple a t- il perdu son âme en négligeant la culture de l’histoire ? Faut-il réhabiliter l’histoire afin de la mettre à la disposition des peuples ou doit-on la réécrire autrement afin qu’elle satisfasse leur soif de savoir et de vérité ? Nos jeunes connaissent-ils suffisamment leur histoire nationale ? Faudrait-il revoir le contenu de nos programmes, réinventer, réformer nos méthodes d’enseignement ? L’Histoire serait-elle encore le domaine privilégié et exclusif des historiens ? Nous aurions pu ainsi continuer à interroger nos contemporains sur la crise de notre identité historique, sur la pertinence de la publication d’une traduction d’un ouvrage paru en 1911 et écrit par une anglaise, si nous n’avions nous- même déjà répondu à plusieurs de ces interrogations, si nous n’avions enfin compris qu’Emily n’avait pas écrit pour le simple plaisir d’écrire mais qu’elle l’avait surtout fait pour être lu, pour être entendu. Emily a surtout écrit pour montrer la voie, pour démontrer que des choses ont été réalisées et que d’autres devraient l’être que sa vie n’a pas été une vie de contemplation mais une vie d’action et ce passion. Il a fallu attendre presque un siècle pour que cette voix trouve son chemin vers le lecteur marocain. En effet, c’est en l’an 2000 que le quotidien arabophone du parti de l’Istiqlal « Al Alam » publie le premier chapitre de My Life Story d’Emily Keene d’après la traduction en arabe de Abderrahim Hojal. . Les lecteurs Marocains apprécient. L’histoire passionne. Emily se promène désormais librement dans les rues de la Liberté enfin dégagées, enfin retrouvées.

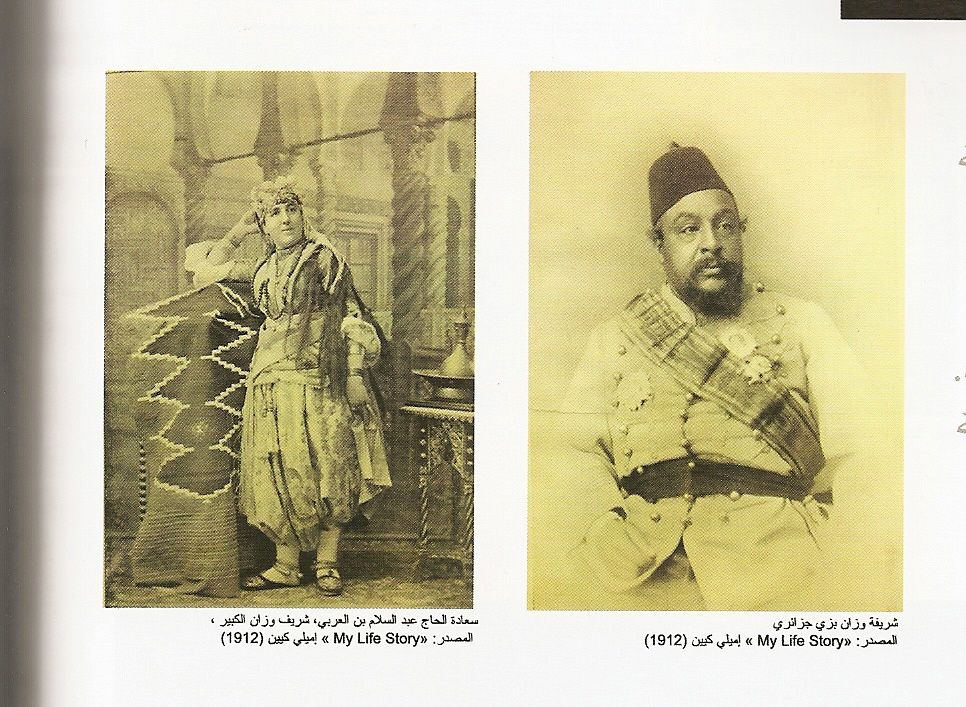

Emily Keene est née le 19 Septembre 1849. Son père, John Keene fut gouverneur de la prison de County Serray. Sa mère, Emma Wharren, était la descendante du célèbre Archevêque Arhbischop Wharren qui prédiqua le sermon de la Réformation en 1512. Le portrait de ce dernier est d’ailleurs toujours exposé à Lambeth Palace à Londres. Celui-ci était également entré à la cathédrale de Kuntembury. Emily eut une enfance sans problèmes. Elle manifesta un intérêt précoce pour les enfants, pour le sort des enfants dans le monde. Arrivée à Tanger, le 17 Avril 1872, elle épousa, quelques mois plus tard, le 17 Janvier 1873, le chef de la célèbre confrérie d’Ouezzane, le Chérif Sidi Hadj Abdeslam ben Larbi. Elle portera désormais le titre de «Charifa d’Ouezzane». Ce mariage souleva les protestations des oulémas de Fès, inquiéta le Sultan de l’époque, prit de court ses coreligionnaires, bouleversa les habitudes et les esprits au sein même de la zaouia de Ouezzane, il annonçait l’avènement d’une période riche en événements, marquée par des actions politiques, religieuses, économiques, sociales et culturelles d’une grande utilité pour la connaissance de l’histoire du Maroc du dix-neuvième siècle . Ce mariage posait déjà, à l’époque ce que nous appelons les fondements du débat d’idées évoqué de nos jours sous l’appellation de « dialogue des cultures et des religions », ce que nous entrevoyons aujourd’hui comme une ouverture vers l’Autre selon le principe du respect de la différence, de la tolérance entre les peuples et les races. Ce mariage, l’un des premiers du genre, entre un chérif marocain et une européenne, apportait déjà la preuve que l’on peut concilier mariage civil et mariage religieux, un mariage devant un officier civil et un autre selon les règles de la Charia musulmane et ce, en concevant un contrat de mariage équilibré où l’on préserverait les droits de chacun des conjoints et où l’on définirait les devoirs et les obligations de chacun, sans porter préjudice, ni à la liberté de culte, ni à la liberté de disposer de soi comme on l’entend, tout en étant lié par le lien sacré du mariage. Heureuse préfiguration de l’égalité de l’homme et de la femme telle que définie par le nouveau Code marocain de la Famille, telle que perçu par les jeunes Marocains désireux de se prendre en charge, de faire du mariage un lien sacré certes mais aussi une communauté d’intérêts, un contrat qui préserve le droit et garantit la justice.

C’est pourquoi, ce mariage avait, en son temps, apporté une contribution inestimable au progrès, à la redéfinition de la vision du monde des Anglais et des Marocains, il avait permis d’établir, de mettre en évidence la solidité des liens entre le Maghzen et la zaouia d’Ouezzane malgré les intrusions malintentionnées des puissances européennes et de leurs alliés. Ce mariage enfin, a été l’expression d’une mixité heureuse qui avait donné naissance à des générations généreuses, qui ont pu participer à l’édification du Maroc moderne, qui ont su porter avec fierté l’étendard de l’Islam et qui ont consacré ainsi l’idéal selon lequel, épouser une étrangère, ne signifiait pas forcément renier ses origines, mais les irriguer, mais les enrichir tout en préservant son identité, sa liberté et les fondements de sa propre tolérance. Une autre façon de dire que Emily Keene, avait certes épousé un homme, mais un homme pas comme les autres, car à travers son amour pour ce dernier, elle avait épousé une cause nationale, celle qui consistait pour le Maroc, à aspirer à davantage de progrès, de prospérité et de liberté, elle avait épousé la détermination des femmes maures à sortir de l’ignorance, de l’isolement et de la marginalisation, elle avait épousé la foi des adeptes de la zaouia d’Ouezzane, elle avait épousé les principes d’un soufisme serein, ouvert, adapté aux caractéristiques d’une époque, elle avait aussi épousé la détresse des enfants malades , des enfants sans hygiène, des enfants en quête d’instruction. Emily épousera avec autant de réussite le destin d’une grande famille qui a marqué l’Histoire du Maroc, elle épousera enfin la plus belle des causes, celle qui consistait pour elle à gagner un pari personnel, celui de démontrer à tous que l’amour doit rimer avec sacrifice, patience et courage.

Qui était cette femme exceptionnelle qui fut décorée à la fois «officier du Ouissam Alaouite» et «officier de la Légion d’Honneur» pour ses œuvres sociales ? Qui était cette femme qui quitta l’Angleterre sous le règne de la reine Victoria (1937), qui la visita sous celui d’Edouard VII (1901) et qui la retrouva sous le règne de Georges V (1910) ? Qui était cette dame qui, une année après la chute du second Empire français (1870) débarqua à Tanger et qui depuis ce jour assista à l’impressionnante valse des chefs d’Etat français : Présidences de Thiers (1871-1873), de Mac-Mahon (1873), Grévy (1879), Carnot 1887), Casimir-Périer (1894), Félix Faure (1894), Loubet (1899), Faillères (1906), Poincaré (1913), Deschanel (1920), Millerand (1920), Doumergue (1924), Doumer (1931), Lebrun (1932) et Etat français, sous l’occupation avec le Maréchal Pétain (1940-1945) ? Qui était cette femme qui considéra l’Empire du Maroc comme sa seconde patrie et qui y vécut les trois quart de son existence, où elle a coonnu l’empereur Sidi Mohamed Ben Abderrahman, (1859-1873), My Hassan Ier (1873-1894) et les sultans My Abdelaziz (1894-1908), My Youssef (1908-1937), My Hafid (1905-1937) et Mohamed V (1937-1961) ? Qui était cette femme qui aura vécu une époque des plus fécondes de l’histoire de l’Humanité ?

Emily a assisté aux prodigieux progrès des moyens de transmissions (télégraphe, téléphone, T.S.F.) et de communication, à la révolution dans les transports (chemins de fer, automobile et aviation), et dans l’industrie (électricité et houille blanche), dans la vie économique (création des grandes banques), elle a vu naître le communisme, le socialisme, elle était au fait de l’organisation des premières expositions universelles, de l’éveil des consciences nationales, des rivalités économiques et coloniales, elle eut vent des horreurs de la première guerre mondiale et des violences inouïes du début de la seconde, elle reçut la nouvelle de la formation des empires coloniaux, du percement du Canal de Suez et de Panama, elle salua l’intense activité des missionnaires, la suppression de l’esclavage aux Etats-Unis, Emily a vécu l’une des époques connues pour avoir favorisé le rayonnement des arts et des lettres, elle a certainement été émerveillée par la diversité des écoles littéraires, les parnassiens, les réalistes, les symbolistes, etc. Elle a dû applaudir les prouesses des hommes de sciences, Ampère , Arago , Le Verrier , Pasteur , Berthelot et Curie , elle a connu la fièvre politique et sociale de cette fin de siècle, (le régime parlementaire, le suffrage universelle, le régime syndicaliste), l’élévation du niveau intellectuel (instruction obligatoire) et du niveau d’instruction.

C’est dans ce contexte exceptionnel qu’Emily entre dans l’Histoire du Maroc, dans celle de la zaouia d’Ouezzane et de la mythique ville de Tanger. Evoquer ce contexte particulier nous permet de cerner la dimension d’une femme, de délimiter les contours d’une mémoire nationale et familiale exceptionnelle, de dégager les moyens susceptibles de favoriser une meilleure approche du livre de Emily Keene et de faciliter la lecture de faits et d’événements qui datent de plus d’un siècle.

Cunningham Graham, le préfacier de son livre, la présente comme suit : « On ne peut, écrit-il, connaître la Charifa d’Ouezzane sans rester profondément impressionné par sa personnalité. Ceux qui l’ont connu tôt et compris les circonstances dans lesquelles elle a agi et pris des attitudes plutôt extrêmes au début de son mariage, ont éprouvé une profonde admiration pour son tact ». Les membres de sa famille ou ses amis qui l’ont côtoyée de son vivant gardent d’elle le souvenir d’une « femme exceptionnelle », dotée de «qualités exceptionnelles». Ce sont certainement ces qualités qui lui permettront de transmettre par l’écriture cette tranche d’histoire qui est entre nos mains: My Life Story, histoire de ma vie. Nous avons déjà eu l’occasion de présenter ce livre lors de colloques scientifiques, de conférences destinées à un public plus large ou dans des articles ou études parus dans diverses revues d’études littéraires . Nous avons aussi dit que My Life Sory était avant tout l’Histoire d’une tranche de vie, celle d’une aventure palpitante vécue par une femme passionnée. Nous l’avons expliqué par le fait que nous ne connaissions en réalité de la vie d’Emily que ce qu’elle a bien voulu nous rapporter, ce qu’elle a décrit dans son livre, autrement dit la période qui s’étale de son mariage en 1873 à 1911, date de la publication de son livre. Nous ignorons pratiquement tout de ce qu’a été sa vie durant les vingt quatre premières années de son existence, ainsi que ce qu’elle est devenue tout au long des trente dernières. Emily, rappelons-le, aura vécu sans interruption au Maroc presque soixante-dix années .

« Si tous ses amis lui connaissent tant d’amabilité, peu savent, par contre, qu’elle eut la force d’esprit d’avoir produit un livre aussi impressionnant. » Ce livre- document, il faut le préciser, tout en nous permettant de revisiter l’histoire, tout en rappelant à notre souvenir des noms de lieux et de personnes, tout en produisant une partie de notre mémoire collective, a le mérite de semer en nous la confusion quant à la définition du genre auquel il appartient. Mémoire, biographie, autobiographie, récit de vie, récit anthropologique ou historique, journal, compte-rendu… Notre propos n’est nullement de susciter une polémique des genres, mais de faire partager notre plaisir de lire à ceux qui souhaitent, et Dieu sait combien ils sont nombreux, relire le passé, non pas à travers l’histoire officielle, autrement dit l’Histoire des historiens de métiers, les professionnels de l’Histoire, mais à travers le regard des communs des mortels, ceux qui, du haut de leur fenêtre ou du milieu d’une foule anonyme, vivent à leur corps défendant un moment d’Histoire, en font une sorte de fixation et un beau jour, dans une entreprise d’exorcisation, en formules d’aveu ou de confession, en mots chargés d’émotion, en larmes de joies ou de tristesse, décident de le raconter ainsi, avec spontanéité et vérité. Malheureusement, de tous ceux qui ont souhaité écrire un livre, rare sont ceux qui ont pu réellement le faire. Emily l’a fait et c’est tant mieux. « Bien entendu sa production ne fait pas de son auteur forcément un écrivain au sens strict du terme. Deux qualités sont indispensables pour celui qui, comme disent les Français, veut enfanter un livre : l’humour et la simplicité de cœur . La Charifa de Ouezzane possède immanquablement ces deux atouts, doublés d’un pouvoir d’observation hors du commun. » Emily Keen, ne cessera de répéter, tout au long de son texte, qu’elle n’a jamais eu la prétention de se présenter comme écrivain et que si elle a écrit c’est tout simplement pour répondre au vœux de ses nombreux amis, « je ne revendique pas de mérite littéraire, j’ai écrit ces aventures de ma double vie suite à une requête particulière» affirme t-elle dans les toutes dernières lignes de son livre. Cette modestie, elle l’a cultivera jusqu’au bout de son entreprise, en investissant son cœur et l’amour qu’elle voue pour son mari et ce merveilleux peuple qui l’a adoptée. Elle «écrit comme elle parle, tout naturellement et sans se préoccuper le moins du monde d’échafauder une quelconque théorie sur les gens avec lesquels elle a passé les meilleurs années de sa vie. Extraordinaire lorsqu’elle écrit, elle ne s’érige pas en patronnesse du Créateur des Maures ni d’elle-même. Elle ne semble pas non plus qu’elle fût envoyée dans ce monde pour pallier les imperfections du destin. Elle écrit sur les maures en les considérant comme ses propres compatriotes, avec la même nature, essence et tempérament qu’elle-même. » Point de tournures de style tortueuses, ni de mots recherchés, ni de structures labyrinthiques, point de fioritures grotesques, ni de garnitures caricaturales. Emily écrit tout simplement sa vie avec un homme d’une lignée aristocratique et sacrée. D’où la mise en évidence des aspects essentiels de la vie mauresque, l’intimité d’une femme mariée, l’intimité de toutes les femmes de la zaouia, l’intimité de toutes les femmes maures à une époque où le féminisme mondial était encore à ses premiers balbutiements, et même en Angleterre. Emily ne s’est intéressée à notre sens qu’à cette intimité définie et délimitée par le cercle de la vie quotidienne dont le centre de gravité était le Grand Chérif d’Ouezzane, Sidi Hadj Abdeslam. C’est cela qui comptait le plus parce que c’était cet aspect là que les européens ignoraient, car c’était cette épopée, avec son génie, grandeur et effets littéraires qui faisait justement de cet aspect partiel et précis de la vie des musulmans un thème littéraire d’une grande importance qui pouvait répondre à la fois à la curiosité des européens peu ou pas au courant des réalités de la vie des maures, satisfaire la curiosité d’une jeune anglaise enivrée par tant de prestige et de gloire, passionnée par tant de découvertes, impressionnée par tant de chaleur humaine. « Jeune femme timide, la voilà parmi les européens de la place, mais habitant avec les Maures, ne connaissant que quelques mots de leur langue. Ce qui nous remplit d’admiration c’est la grande confiance et l’extraordinaire adaptation dont elle fit preuve à l’égard de ses hôtes qui, pour cette raison, lui manifestent leur affection. En aucun moment, dans son livre elle n’a parlé de différences de foi à la maison ; bien au contraire, elle fait montre, comme une bonne épouse, d’un orgueil particulier né de la grande estime dans laquelle son époux est placé par ses compatriotes . »

Amour, patience et courage, semblent être les mots-clefs de la nature émylienne. Par amour, elle brave les dangers et échafaude les règles nouvelles d’une existence pas comme les autres, patiemment, elle tissera des rapports étroits avec la famille et les membres de la «cour» du Chérif, elle nouera des amitiés solides avec le cercle de ses connaissances, brisera le mur de méfiance avec ses centaines de milliers d’adeptes, elle se liera d’amitié avec les représentants étrangers, s’adaptera aux contraintes de vie au sein de la société maure, avec courage enfin, elle affrontera son destin de femme étrangère dans un pays étranger, « jeune et sans appuis ni personne à l’orienter dans ses premières démarches, elle tint seule le gouvernail avec un admirable courage et évita maints écueils. Sa jeunesse fût probablement son meilleur allié car elle fût sans préjugés de race ni d’éducation, montrant beaucoup de charme dans ses manières et cultivant un intarissable fonds d’entrain et de santé.» Bonheur et humeurs, heurts et malheurs, images et visages, paysages et présages, divines apparitions, visions, superstitions, célestes nourritures et tables édéniques, exploits, liesses, prouesses, révérences, empire, emprise, ablutions, prières, intrigue et jalousie… Tous les ingrédients qui font d’un livre, un chef d’œuvre. Emily a décrit son monde avec une honnêteté et une générosité rare. « Elle décrit les événements de ses interminables voyages avec une vivacité photographique, rapportant ce qu’elle a vécu avec exactitude et justesse. Comme pour tout auteur d’une imagination fertile, elle laisse transparaître dans ses procédés narratifs une forte influence de ceux avec lesquels elle a vécu mais sans que son sens inné des affaires quotidiennes ne l’ait jamais abandonné » . L’auteur ne s’est pas intéressée uniquement à la simplicité ou à la précarité de la vie des maures, ou à leur foi, ou à leurs comportements face à l’adversité, face à l’imprévu, mais elle s’est également intéressée à son devenir, à son émancipation. Emily « avait une vision des choses beaucoup plus large que celle du corps diplomatique accrédité à Tanger, ce qui n’est pas extraordinaire pour ce dernier car par l’exercice de cette profession, qu’on l’appelle vocation ou divertissement, les yeux des hommes deviennent comme ceux du poisson né au fond d’une rivière : ils sont percutants et ont l’apparence parfaitement agréable mais ne sont pas destinés à être utilisés ».

Enfin, force est de constater que ce livre est traversé par un arc en ciel de sympathie qui lui donne un charme particulier, qui le distingue de ce qui s’écrit généralement sur la vie des maures. Les connaissances de l’auteur en la matière semblent très étendues. A cheval sur deux cultures, profitant des possibilités que lui offrait sa position sociale, elle a écrit le livre qu’elle a voulu écrire, celui du récit « à la fois du pire et du meilleur de cette étrange vie qu’elle a vécue au cours de ces trente dernières années ».

Nous ne saurions laisser sans réponse une question que certains, parmi vous, se poseraient au terme de la lecture de ce livre. Emily a t-elle véritablement écrit comme nous l’avons dit plus haut l’Histoire de sa vie ou s’agit-il en fait de l’Histoire d’un couple, celle d’une idylle, celle d’un amour en prise avec l’humeur des vagues ? Emily n’a t-elle pas écrit plutôt l’Histoire de son époux, le Grand Chérif d’Ouezzane, cet homme qui a marqué son époque, né à Ouezzane en 1834, chef de la confrérie de 1850 à sa mort à Tanger le 28 Septembre 1892, Serviteur de l’Empire du Maroc, ayant contribué directement à la pacification de ce dernier sous le règne de Sidi Mohamed ben Abderrahman et surtout sous celui de Moulay Hassan Ier, décoré de la Cruz d’Isabelle la Catolica, de la Grande Croix de la Légion d’Honneur et de la Grande Croix du Ouissam Al Iftikhar du Bey de Tunisie ?

Nous croyons, en effet, que à travers ce livre, Emily a voulu rendre un hommage particulier à son époux, lui rendre aussi justice face à l’ingratitude de l’Histoire et des hommes. Emily aura ainsi réconcilié son mari avec l’Histoire. En évoquant sa mémoire, son rôle dans un Maroc assez particulier, dans un Maroc balancé entre les convoitises des puissances de l’époque et le projet de l’Empereur d’en faire un pays développé, en proie à la «Siba », au bord de l’abîme, menacé de tous les dangers, Emily relate dans son livre le patriotisme de son mari, les sacrifices consentis au nom de l’Islam et de la Patrie, elle évoque les succès de certaines missions, l’échec de quelques unes d’entre elles, elle parle des rapports de son mari avec la Cour, elle fait allusion aux traîtres et aux mauvais conseillers qui semaient le doute chez le Sultan et le Grand Chérif, ceux-là même qui fomentaient des complots réels ou imaginaires. Emily expliquera pourquoi son mari avait choisi la protection française, elle relatera des faits et leurs conséquences sur le devenir du Maroc, sur la santé de son époux ainsi que ceux qui auront des répercussions directes sur le devenir de la zaouia de Ouezzane ou sur les relations franco- marocaines. Emily, intelligente, n’arrêtera pas la narration à la date de la mort de son mari. Les chapitres qui suivront celle-ci ont valeur de réplique aux détracteurs de la zaouia de Ouezzane et en particulier à ceux qui cherchaient à nuire à la réputation des descendants de Sidi hadj Abdeslam. Emily évoquera, pour ce faire, les rapports toujours aussi étroits entre la Cour et le Trône du Maroc et ces derniers, elle citera d’ailleurs le rôle joué par ses fils Moulay Ali et Moulay Ahmed dans la libération de certains otages occidentaux qui ont été faits prisonniers par Raissouli, le fameux chef rebelle, dans la région de Tanger, elle a aussi démontré la solidité des liens entre les descendants du Grand Chérif, la continuité de la puissance de la zaouia malgré les coups tordus de certains, elle décrira avec moult détails Dar Dmana après la mort du Grand Chérif, un sanctuaire hospitalier, un lieu de rencontre des nécessiteux, un temple du dialogue et d’ouverture, tantôt visité par les petites gens du peuple, tantôt par les grands princes et princesses d’Europe, les aristocrates et les diplomates du monde. Emily avait décidé de prendre en main l’avenir d’une Maison que beaucoup enviaient, que beaucoup ont cherché à détruire en vain, et qui aujourd’hui, bien qu’elle n’ait guère le prestige qu’elle avait du temps de Sidi Hadj Abdeslam, le huitième Chérif Barrakka, ne continue pas moins à jouer pleinement son rôle social et spirituel, délaissant son rôle politique aux partis politiques qui se sont créés entre temps. Emily le dit si bien « Sidi Hadj Abdeslam a été le dernier des grands chefs de la confrérie. Jamais le prestige de ce dernier ne sera égalé ». Ni hagiographie, ni chronique, ni biographie, ni autobiographie, ce livre est avant tout une approche originale d’un héros historique, où s’entremêlent le romanesque, le politique, le religieux, l’intime et le public, l’histoire d’une famille, l’histoire individuelle et l’histoire de tout un peuple, celle de tous.

Emily et Sidi Hadj Abdeslam ont eu deux enfants : Moulay Ali, né en 1874 et Moulay Ahmed né en 1876. Selon les clauses du contrat de mariage, «les enfants qui naîtront de ce mariage suivront la religion de leur père » et « si de ce mariage naissent des enfants, le chérif s’engage à les instruire ». Une autre victoire, sinon la plus belle victoire qu’Emily eut à savourer. En effet, réussir l’éducation de ses enfants a été pour cette dernière une source légitime de fierté et de bonheur. Elle ne manquera pas dans son livre d’évoquer les témoignages de quelques amis : « Et plus d’une fois Monsieur de Monbel me félicita d’avoir un fils à la conduite si exemplaire, en ajoutant une fois au commentaire la remarque : « si j’avais eu des fils, j’aurai voulu qu’ils prennent les vôtres comme modèle de ce que devrait être un jeune homme. Je vous félicite pour vos méthodes d’éducation ». Et confuse, elle tente de se justifier, d’expliquer sa méthode, de cacher son émotion : « Je pense, dit-elle, que l’on m’a attribué plus que je ne mérite. Le sens aigu du bien et du mal de mes fils depuis leur enfance ne m’a pas demandé de grands efforts; je n’avais pas de méthode. Nous avons toujours été les plus grands amis, rien ne m’a été caché, j’étais toujours consultée à tous les propos, et je le suis encore à ce jour. Bien que mes fils soient des hommes mariés avec des familles, mes souhaits sont presque immanquablement pris en considération. Leur père n’a jamais même suggéré ses souhaits en ce qui les concernait depuis le jour de leur naissance jusqu’au jour de sa mort ». Au moment où le Grand Chérif semblait être investi d’une mission politique et religieuse, Emily avait assumé quant à elle celle de l’éducation et de l’action sociale. L’un et l’autre, chacun dans son domaine, avaient contribué au bonheur des maures, le Chérif par le biais de son génie et de sa baraka, Emily grâce à sa volonté et à l’étendue de ses connaissances. Leur amour a réalisé l’union du spirituel et du temporel au service d’une cause commune, celle de l’avenir du Maroc : « Je n’ai pas un seul regret, écrit-elle dans les dernières lignes de son livre, et j’espère que mes quarante années de vie parmi les maures auront une influence salutaire sur le futur.» Pleinement satisfaite de son action ? Le combat pour la justice sociale n’a pas de fin : « Sir Arthur et Lady Nocolson m’invitèrent aimablement à dîner le jour suivant à la légation anglaise. Après dîner, j’eus une conversation mémorable sur les ressources des femmes maures dans les moments de maladie. J’expliquai à Son Altesse les méthodes extrêmement primitives en vogue dans la population musulmane, comment de nombreuses vies étaient perdues par manque d’un peu d’aide professionnelle au début de nombreuses maladies. Et quant à soigner le malade, l’ignorance des choses les plus dérisoires était déplorable. Je fis remarquer que ce qui est vraiment nécessaire c’est un hôpital non sectaire, comprenant une section maternité, avec en annexe un dispensaire général, qui doit être dirigé par une femme médecin et une équipe féminine ; cela serait vraiment une bénédiction pour ce pays. Je souhaite pouvoir trouver le moyen d’en faire un, bien que cela soit difficile, malgré les promesses que j’ai eu d’une aide financière importante américaine .» Nous ne commenterons ni les multiples actions de la Charifa d’Ouezzane, ni sur le rôle joué par le grand Chérif dans la vie d’Emily, ni sur celui d’Emily dans la vie de Sidi hadj Abdeslam. Nous n’interviendrons pas non plus dans le grand débat sur le rôle et la dimension politique du Grand Chérif. Nous n’avons nullement la prétention de réécrire l’Histoire, notre seule et unique ambition est de proposer un texte agréable, un document intéressant, un récit de vie à vocation pédagogique, un guide culturel précieux, un témoignage rare sur la vie à l’intérieur d’une zaouia marocaine écrit par une anglaise, protestante à son arrivée au Maroc, et devenue Charifa d’Ouezzane, par le nom, par l’action et par conviction.

La décision de publier ce livre a été dictée par des considérations à la fois subjectives et objectives. Tout d’abord, étant moi-même arrière petit-fils d’Emily Keene, il était de mon devoir de connaître et de faire connaître ce livre intéressant publié en 1911. La famille réclamait soit une réédition, soit une traduction du livre. La Fondation My Abdellah Chérif des Etudes Scientifiques , la Commission Chargée de la Protection du Patrimoine Culturel des Chorfas d’Ouezzane de Tanger ou enfin le Gremenord pouvaient se charger de la traduction et de la publication du livre. Entre temps, des collègues du Département d’anglais des facultés des Lettres et des Sciences Humaines de Tétouan et de Oujda avaient commencé à s’intéresser au projet dans le cadre des études sur les Ecrits anglais au Maroc. Mon ami et Doyen, le Professeur Mohamed Laâmiri m’avait fait part de son souhait de publier la traduction de cet ouvrage. Les étudiants du professeur Ahmed Mars ont quant à eux déjà commis une traduction en arabe du livre d’Emily. De nombreux sujets de mémoires de licence portaient également sur la traduction du texte de cette dernière. Madame Karine Joseph avait aussi terminé la traduction en français du livre d’Emily. Mon travail était fort avancé, pourtant j’hésitais encore sur l’opportunité d’un tel projet : est-ce le moment approprié ? Comment allait-il être accueilli par les lecteurs ? La référence à cette période de l’Histoire n’allait-elle pas soulever des interrogations, susciter des réactions, dévier le projet de son objectif initial à savoir donner à lire aux jeunes marocains un document intéressant susceptible de les informer sur une période de l’Histoire de leur pays ? Devrai-je limiter mon lectorat aux seuls membres de ma famille ? Suis-je le mieux placé pour entreprendre la réalisation d’un tel projet ? Une traduction en arabe n’était-elle pas préférable à la française ?

Déchiré entre le plaisir de la recherche et la souffrance de l’attente, je décidai alors de sonder le public, d’interroger les spécialistes et de susciter la réaction des autres, de ces jeunes, de ces intellectuels, de ces tangérois de cœur, de ces marocains assoiffés d’Histoire. Quelques conférences par ci par là et quelques communications lors de rencontres scientifiques ont suffit par me convaincre de l’urgence de la réalisation du projet. Ce livre étant attendu, il fallait le publier, c’est un choix mais aussi une urgence. Cependant, afin de garantir l’objectivité scientifique, le travail exigeait le concours d’un chercheur motivé tout d’abord, compétent et intègre ensuite, doté d’une honnêteté intellectuelle à toute épreuve et enfin maîtrisant parfaitement les nuances de la langue anglaise. Ce dernier, en fait, devait atténuer mon ardeur, contrôler ma passion, surveiller mes dérapages, donner à la traduction et à l’analyse (le plus important, en fait), cette crédibilité dont elles pouvaient avoir besoin si j’avais entrepris seul le travail. Le Professeur Mohammed-Saâd Zemmouri était tout indiqué pour m’accompagner dans cette passionnante aventure. Je n’ai pas eu à le convaincre puisqu’il saisit rapidement le sens du message : célébrer une amitié de trente ans par la publication d’un livre où l’on retrouverait nos sensations, nos émotions, notre fierté d’appartenir à une culture millénaire arabo-musulmane, notre volonté de participer à l’écriture en général, à l’écriture de notre Histoire, en particulier.

Si ce livre voit le jour, s’il plaît au lecteur, s’il suscite en lui le plaisir de connaître davantage ce merveilleux peuple marocain, sa culture et son Histoire, s’il parvient à encourager les efforts des chercheurs, des historiens, des producteurs de mémoires, de tous ceux qui peuvent apporter une contribution à l’écriture de l’Histoire du Maroc, s’il parvient à satisfaire la curiosité de nos jeunes étudiants et chercheurs, ce livre n’aura pas été inutile. Nul n’ignore les difficultés de la traduction, de l’analyse des sources, du choix des mots et des interprétations. Nous sommes conscients du fait que ce travail de longue haleine aurait pu être meilleur, mais aucun travail scientifique, à notre connaissance, ne peut aspirer à la perfection.

Au moment même où je rédigeais cette préface, l’on me fit connaître le sujet de dissertation posé aux étudiants de notre UFR à l’examen de sortie : « Dans la Préface de son Voyage en Orient (1835), Alphonse de Lamartine a écrit : « De tous les livres à faire, le plus difficile, à mon avis, c’est une traduction. Car voyager c’est traduire, c’est traduire à l’œil, à la pensée, à l’âme du lecteur, les lieux, les couleurs, les impressions, les sentiments que la nature ou les monuments humains donnent au voyageur. Il faut à la fois savoir regarder, sentir et exprimer ». Je crois que Lamartine, à sa manière, rend aussi un autre hommage, est l’un des plus significatifs, à la Charifa d’Ouezzane, à Emily Keene l’écrivain.

Emily Keene est morte le 11 Décembre 1941 dans son domicile du Marshan à Tanger. Elle repose en paix dans le cimetière familial, à deux pas de sa résidence. Sa tombe blanche tournée vers la Mecque, domine celle de ses enfants et petits-enfants. Le Chergui lui apporte régulièrement les nouvelles de cette ville qu’elle a tant aimée, de ce peuple qu’elle a tant chéri. Son époux, le Grand Chérif repose quant à lui, dans son mausolée de Haoumat Bni Idder, au centre de la médina de Tanger. A tous nos lecteurs, marocains et étrangers, qui liront la traduction de ce livre paru, comme par hasard, la veille du Protectorat français sur le Maroc, nous souhaitons que ce dernier devienne pour eux, l’une des sources les plus utiles pour la compréhension d’une époque décisive de l’histoire du Maroc et de ses rapports avec l’Europe. Elle aurait été si heureuse de voir ce que Tanger est devenue ce que les « Maures » sont devenus : une ville fermement tournée vers l’avenir et prenons son destin fabuleux en main et des Marocains libres et fiers, attachés à leurs traditions et résolument intégrés dans la modernité, soucieux de leur devenir mais combien attachés à leur Histoire. Que tous ceux qui sont partis avec l’amour pour ce pays dans leur cœur reposent en paix ! Que tous ceux qui sont encore vivants et qui ont hérité une part de cet amour, suivent fidèlement la voie de leur conscience et de leur cœur ! Le Maroc mérite tous les sacrifices ! Un livre à lire, mieux, à relire !

Dr Sidi Mohamed EL YAMLAHI OUAZZANI

Tanger le 13 février 2009